繼4月走訪姚錫福校友後➡️,為進一步挖掘滬江化學資源👩🏽🦳,傳承滬江化學精神。5月20日上午,理學院黨委副書記孟誌雷、化學系教授繆煜清等《滬江化學史略》編撰組一行,走訪1952屆校友嚴文俊。

嚴文俊,浙江慈溪人,生於1930年,1952年畢業於上海滬江大學化學系。油田化學專家🧛♀️,一級高級工程師,曾任大慶油田開發研究院流體力學、采收率研究室副主任,獲黑龍江省及全國科學大會獎🕵🏻。

專訪伊始,嚴老就拿出珍藏多年的舊物,52屆校友通訊錄、國家發明獎證書🏋🏿♂️、各類發明獎章等等,如數家珍📢,追憶往昔。盡管已畢業六十多年⇾,但談起滬江大學的時光🎟,嚴老就打開話匣子,滔滔不絕。

回首半生,難忘滬江求學時光

在滬江大學裏,學習方法和學習能力是專業老師們教學的重點。據嚴老回憶,唐寧康老師強調學科框架意識培養🤙🏼,從知識的緣起🤛🏻、發展到前景展望🦸🏼♀️,都深入淺出的闡釋分析🤾🏽♂️;吳浩青老師則重視邏輯意識塑造,每個知識點都有章有法講解透徹🎅;程耀椿老師對學生們的實驗操作要求嚴格,教學上時刻註重理論性與應用性相結合🧱;王箴老師則采用課題教學方式👌,提倡學生自主查閱文獻🤸🏻,提升解決問題。

老先生笑稱🕵🏼♂️👧🏽,大學裏學業上不敢稍作偷懶❤️🔥,一有閑暇就直奔實驗室或者圖書館,否則就感覺自己虧了😄。

銘記校訓精神,投身重點行業

百年滬江薪火相傳,凝練的“信義勤愛”四字校訓更是意蘊悠長。在嚴老的眼裏,這四個字體現的是誠信🪵、仁義、勤勞🈺、愛國🔣,內含立身治事之道理。在日後的工作生活中,嚴老一直牢記校訓精神🤔,從懵懂、青澀的青年蛻變成成熟🧔🏻、有擔當的科學家。

畢業後🔨,為響應國家以第一個五年計劃建設新中國,大學生們紛紛被分配至大西北。帶著一個行李箱和一床鋪蓋,嚴老輾轉南京、北京、西安,來到蘭州天水參加玉門油礦建設。進口機器前所未見,只能自己學習🥲。翻閱雜誌,虛心請教,不斷嘗試👨🏼🎤,終於從取樣到實驗器材操作形成專業、系統化的報告,在實踐中不斷提高專業素養。嚴老強調,大學裏的學習更重要的是培養學習能力,開拓視野🤹🏼♂️。思想解放了,才能提升創新意識,優化生產方式提高生產力。

辛勤耕耘,終迎來“科學的春天”

當提及嚴老一生中最激動人心的時刻,莫過於1978年的那個春天,受邀參加全國科學大會並獲大會獎。會上,鄧小平同誌發表重要講話,確立尊重知識🏂、尊重人才的根本方針✦,提出“科學技術是生產力”👩🏻🦳,為製定科教興國戰略、人才強國戰略奠定了基礎🧑🏼💻。嚴老表示深受鼓舞,科學技術,第一次得到如此完整🎛、系統的闡述,科學受到黨和國家的高度重視🦻🏽,也就意味著所有的研究更有明確的方向👐🏿,榮譽越大🥧,責任越大。嚴老悉心保存著大會邀請函🚶♂️🤾🏿♀️、代表證🐽🅰️、會議印發的葉劍英副主席的詩篇《攻關》,一一展示🧚🏻,依然難掩內心的激動之情。

寄望速盈,翰墨飄香

值此速盈平台110周年校慶之際,嚴老給理學院化學系題字寄語🛶,一筆一劃中飽含著對母校的殷切希望,希望學子們能夠傳承滬江化學優秀精神,同時祝福學院越辦越好。

雖然與嚴老的交談僅僅幾個小時,卻真有“與君一席談🐙,勝讀十年書”的感覺。嚴老的一言一行均體現著滬江化學精神——博學善思篤誌的品格,嚴謹認真的科學研究態度🗯,沒有條件也要創造條件解決困難的堅持。

采訪校友嚴文俊

商討《滬江化學史略》

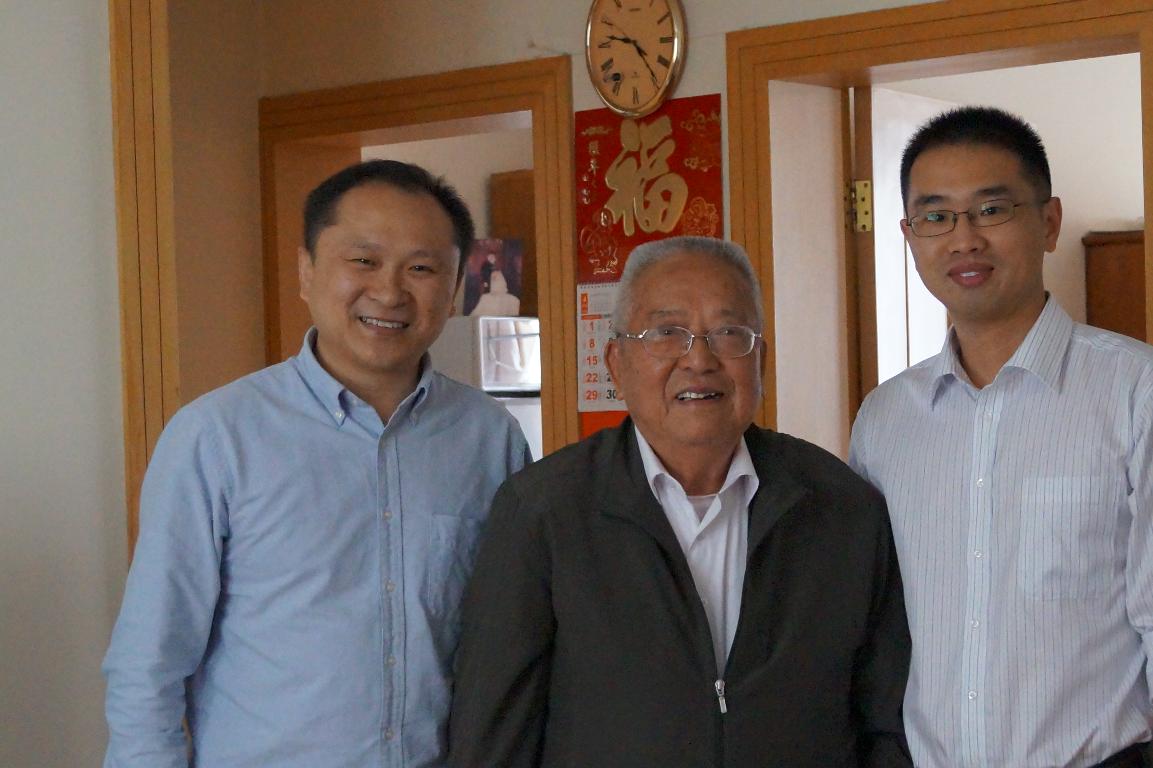

合影留念